『篠田桃紅展』を訪れて:<前半>カタチと心

- TEA HOUSE SETAGAYA 茶道教室

- 2022年6月22日

- 読了時間: 2分

『篠田桃紅展』を訪れました。

1913年に生まれた桃紅。5歳ころから父に書の手ほどきを受ける。形式ばった書ではなく、当時は理解されることが難しかった抽象表現を貫く。戦後40歳を越えてニューヨークへ。58年に帰国し後、壁画や壁書、レリーフといった建築に関わる仕事や、リトグラフや装丁、題字、随筆を手掛けるなど、活動は多岐にわたる。(岐阜現代美術館プロフィールより)107歳で亡くなった。

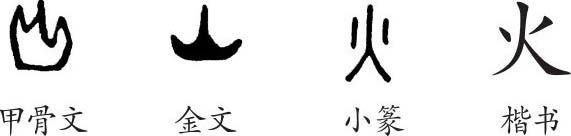

書で表現するものは漢字が多いですが、そもそも文字とは、あるものを表現しようとしてできたカタチ、象形文字を起源としています。例えば「火」。「火」の何を伝えようとしたのか。”ああ、これは「火」だよね” とみんなで共通して納得できる部分を抜き出したものが、その文字の中に凝縮されている。

白川静の『常用字解』によると、燃え上がっている火の形、。上に火の粉を散らした形。

「か」という音は、はげしく焼ける時の音であるらしく、、、とあります。

可燃性の物質と酸素と結びついて、激しく熱と光を出しているさま、それにより人間は調理をし、暖を取り、獣から身を守る術を手に入れました。光と熱を帯びて火の粉が空へと音を立てながら登っていく様子は、命がほとばしる象徴にもなったことだと思います。

それを「火」という記号が一文字で表してくれている、と思うと、記号としての「火」の奥にどれだけのエネルギーがあるか。

そのカタチを取り去った時、そこには何が残るのか。その何かを、心で筆で懸命にあらわしている緊張感が、桃紅の作品から感じました。桃紅が、記号としての文字の奥に感じたもの。

(岐阜県立美術館所蔵品)

感じ方はそれぞれで、表現の仕方もそれぞれ。何が正しいとかでなく、カタチがあることに安心して、そもそも其れは何故そこにそうして存在しているのかを忘れてしまいがちな事に気づき、ピリリと背筋が伸びました。

たった1つの、文字に自分の感覚をどこまで震わせることができるのか。これは茶道をする際にも大切な要素です。

-- 『篠田桃紅展』Toko Shinoda: a retrospective 2022年4月16日-6月22日(水) 東京オペラシティ アートギャラリー

![[茶道稽古]2023年1月 ある条件のもとで、ビジネスにも効く茶道](https://static.wixstatic.com/media/2989cc_29844f49469f44c4a1456e0c558ca600~mv2.png/v1/fill/w_515,h_340,al_c,q_85,enc_avif,quality_auto/2989cc_29844f49469f44c4a1456e0c558ca600~mv2.png)

![[美術館巡り]「歌枕 あなたの知らない心の風景」を訪れて サントリー美術館](https://static.wixstatic.com/media/2989cc_4ee441250e2d4ab4934c1f48d2a12134~mv2.jpg/v1/fill/w_480,h_392,al_c,q_80,enc_avif,quality_auto/2989cc_4ee441250e2d4ab4934c1f48d2a12134~mv2.jpg)